日本在海里藏了多少中国的煤炭

2012-10-22 16:22:37 来源:腾讯--今日话题

日本填海造陆的下面是中国的煤炭?

导语

在中文互联网上,有一种说法至少流传了近10年,而且经久不衰,那就是——“日本从很早以前开始一直购买中国的煤炭,填在海里储备起来”。看到这种说法的人,几乎无不对日本的“狼子野心”感到愤怒,也为中国的“养虎为患”感到痛心。

那么,这种说法究竟是否准确?又是一种什么样的思维,在推动其流传呢?

01实际上,日本没有、也很难把中国的煤炭藏海里

即便日本真要往海里藏煤炭,主要来源也不会是中国

中国“地大物博”,而日本是各种资源都缺乏的岛国。两个国家之间离得又这么近,那么人们想当然的会认为,中国在资源方面“供养”着日本。但数据不支持这一说法。以世界上最主要的能源石油为例,即便是最高峰时期,中国向日本出口的石油也只占日本总进口量的6%。中国的煤炭资源比石油资源丰富,储量排到世界第三位,按说更有条件出口给日本,但是在过去的22年里,中国出口到日本的煤炭数量只占日本总进口量的9.2%,具体数据见下图。

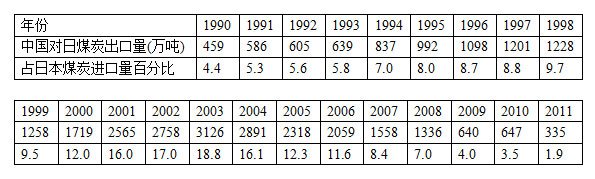

中国历年对日出口煤炭情况(日本煤炭进口数据来自国际能源署,中国出口数据来自海关统计等)

中国历年对日出口煤炭情况(日本煤炭进口数据来自国际能源署,中国出口数据来自海关统计等) 总的来说,中国没有成为日本的主要能源提供国,核心问题还在一个“钱”字。对于中国来说,自身能源消耗巨大,做出口还不如搞内销赚钱;对于日本来说,与同是工业大国的中国抢资源代价也高,还不如多花点运费向中东和澳洲购买来得划算。所以长期以来,日本的石油90%以上来自中东,煤炭50%以上来自澳大利亚。除了澳大利亚,印尼、加拿大、美国也是日本进口煤炭的主要来源,如果日本海里真的藏着煤炭,那么这些煤炭也是“姓澳”、“姓美”的多,“姓中”的少。

当然目前来看,日本也不可能把煤炭藏在海里

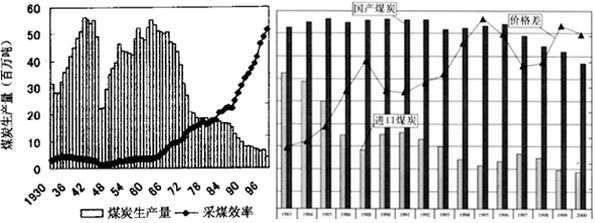

日本历年国产煤炭产量及国产与进口价格差情况

日本历年国产煤炭产量及国产与进口价格差情况 其二,把煤炭藏在海里要面临一个巨大的难题——如何防渗漏。即便防渗漏的技术问题可以解决,那高昂的花费又如何解决?

02 发达国家都爱“窖藏”资源——这是中国人一大认识误区

“美国捂住自己的资源不开发”也是流传很广的谬误

“美国捂住自己的资源不开发”也是流传很广的谬误

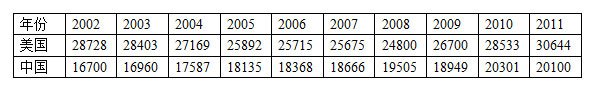

中美近年石油产量(单位:万吨,数据来源:国际能源署,中国统计局)

中美近年石油产量(单位:万吨,数据来源:国际能源署,中国统计局) 发达国家当然储备资源,但不等于他们是“储备癖”

实际上,任何一个国家对资源都有战略储备,包括石油储备、粮食储备等。从战略的角度考虑,当然是储备得越多越好,但是从效益的角度考虑,那就是储备得越少越好。不管是囤积资源,还是捂着不开发,都会造成效益损失——即保管费用和资源利用成本的上升。因此,资源储备不可能是无限度的,而是必须有一个合理的量。至于多少是合理,因不同国家的国情而论。

至少从目前来看,还没有一个发达国家认为把国内资源全捂起来、然后大量囤积资源是必要的。以日本为例,他们没有把自家的煤炭当宝贝疙瘩,石油储备也是三个月的量而不是三年的量,他们储备,但不是“储备癖”。

03 中国人为何有“资源癖好”和“窖藏思维”

对西方的误读,让我们错估了资源的重要性

“西方靠殖民掠夺起家”是传统说法

“西方靠殖民掠夺起家”是传统说法 其实略举几个例子都能击破这种观念。比如长期占据世界第二、三位的经济强国日本和德国,在二战后几乎都成了一片废墟,没有任何资源优势可言,但是之后它们迅速发展,成为比战前到处掠夺时更强大的国家。而目前世界上富裕程度和国民幸福程度居于最前列的北欧国家,如瑞典,在18世纪初就衰落成小国,根本就没有参与过近代的掠夺。

西方的国际行为都是奔着资源而去的说法,在中石油拿下伊拉克油田的开采权后,更是不攻自破了。

中了“阴谋论文学”和“媒体夸大风”的毒

中国图书市场上流行的一类书,就是各种“战争”,什么“石油战争”、“货币战争”之类。这类“阴谋论文学”把生硬的政经知识做艺术化处理,好看但谬之千里。

媒体也爱渲染各种“危机”,突出各种“不同视角”。比如把中东战争的实质说成是水危机,还塑造了“未来世纪是石油世纪”之类的概念。

在这两种信息的“夹击”下,中国人“中毒”很深,看什么事情都会自然而然的拐到资源这个“根子”上。什么“马岛战争的核心也是石油战争”之类的说法很多,好像全天下的事情都是围着石油转似的。

物质匮乏和冷战对抗的后遗症

如今的中国,物质不再匮乏,但是物质匮乏时期形成的储备意识在中国人习惯中还没消失;如今的世界,合作取代对抗,但是对抗时期形成的冷战意识在中国人头脑中还没散去。常常想到有一天打战,中国被封锁,饥荒……之类的事请,又怎能不持有“18亿亩红线不能破”这类“战略思维”呢。

资源滥采让国人反感资源开发

改革开放以后,中国经济腾飞,对资源的需求也猛增。于是资源大开采在神州大地兴起,而这种开采走了粗放式的路子,导致环境破坏、民众受害。长此以往,国人就形成了对资源开发的“天然”反感。

结语:说到底,是我们自己对资源过于癖好,也深受资源滥采之害。于是以己度人,便生成了他国如何“窖藏资源”的各种段子。

上一篇:中国新领导班子面临艰难经济抉择

下一篇:中央政治局开会研究十八大报告和党章修正稿